|

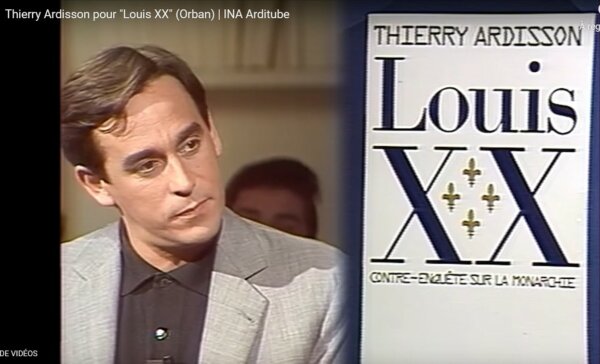

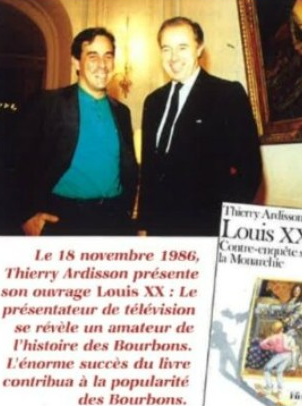

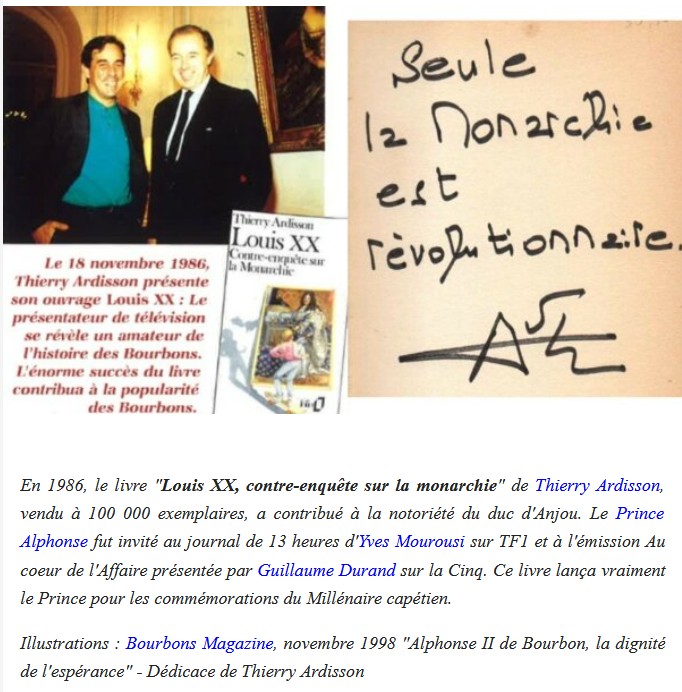

En 1986, le livre « Louis XX, contre-enquête sur la monarchie » de Thierry Ardisson, vendu à 100 000 exemplaires, a contribué à la notoriété du duc d’Anjou. Le Prince Alphonse fut invité au journal de 13 heures d’Yves Mourousi sur TF1 et à l’émission Au coeur de l’Affaire présentée par Guillaume Durand sur la Cinq. Ce livre lança vraiment le Prince pour les commémorations du Millénaire capétien.

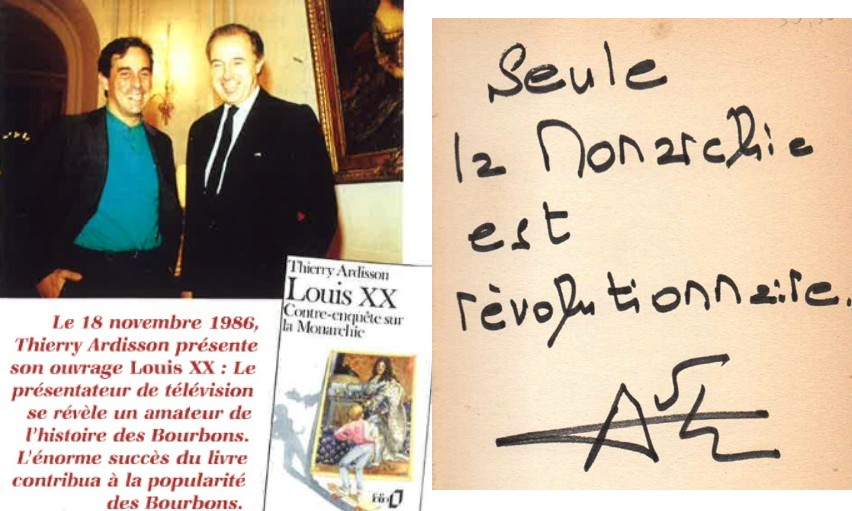

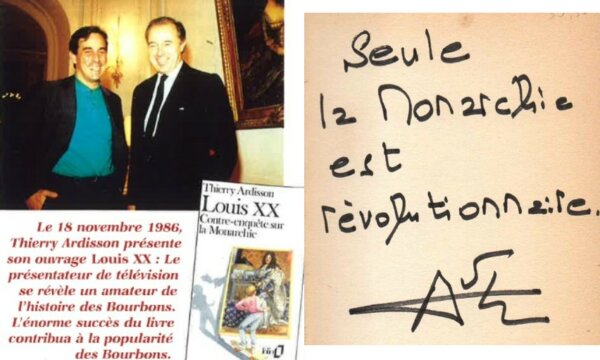

Illustrations : Bourbons Magazine, novembre 1998 « Alphonse II de Bourbon, la dignité de l’espérance » – Dédicace de Thierry Ardisson

Le 14 juillet, alors que nous venions de quitter le Bal des Lys au Cercle de l’Union Interalliée nous avons appris le rappel à Dieu de Thierry Ardisson. Clin d’oeil involontaire, nous étions alors entre son domicile rue de Rivoli et le 93, rue du Faubourg-Honoré, ancien lieu de tournage de son émission éponyme.

Depuis sa naissance, la vie de « l’homme en noir » fut imprégnée par la culture royale et contre-révolutionnaire. Né un 6 janvier, le jour des Rois, il y vit un signe de « la providence divine« . Quant à sa mort, cultivant l’art de la provocation, il s’était confié à la journaliste Isabelle Morini-Bosc en lui avouant : « Mon rêve serait de partir un 14 juillet. » Il fut exhaussé !

Dans « Confessions d’un baby-boomer », le roman de sa vie, il raconta son ralliement au duc d’Anjou, à sa personne et à son principe : « Ce qui m’intéresse dans la Monarchie, c’est le principe de gouvernement, c’est la théorie politique. Les altesses, les princesses, les duchesses, les comtesses, je les laisse à Stéphane Bern. Mon monarchisme n’est pas une lubie, un snobisme, un dandysme. Le duc d’Anjou, l’aîné des Bourbons, le plus proche descendant de Louis XIV je l’ai vu pour la première fois, salle des Arts et Métiers, rue Jean-Goujon dans le 8e au milieu des années 80. J’entre, je vois des têtes et, au-dessus de tous les autres, un mec avec un profil de médaille, exactement Louis XIV ou Louis XVI. Une tête de roi Bourbon. Inutile qu’on m’indique que c’était le bon. J’étais là, à peu près comme Jeanne d’Arc qui dit : « Le roi, c’est lui ! » Je discute avec lui et je commence à prendre très au sérieux la question. À lire de plus en plus, à chercher, à rassembler de la doc pour mon livre. Par la suite, j’ai souvent revu le duc d’Anjou »

Après avoir songé à un livre sur le comte de Chambord il s’intéressa à sa famille, à ses proches et découvrit Louis XIX et Louis XX. C’est ainsi qu’en 1986 il publia son livre Louis XX accompagné d’une communication moderne : une double-page dans le Figaro magazine le montrant aux Bains douches avec deux top-models portant des robes imprimées de fleurs de lys. Il voulut briser l’image d’Épinal « des royalistes avec des fixe-chaussettes et des toits percés ». Dans Bourbons Magazine (Juin-Juillet 1996) il déclara « Cela faisait longtemps qu’une personnalité en vue n’avait pas affirmé ses sentiments monarchiques – mis à part Marcel Jullian (co-scénariste de la Grande Vadrouille), Philippe Léotard, Jacques Dufilho. C’était une époque où le duc d’Anjou venait souvent à Paris, et cela a aidé à la prise de conscience de ce qu’était la branche aînée. C’est vrai aussi que pour les gens Louis XVI et Hitler, c’était la même chose. Les gens voient la monarchie comme une dictature, vision qui leur a été inculquée par la République. J’ai donc essayé d’utiliser des images claires comme celle de l’arbitre du match de foot, par opposition à l’élection du capitaine d’une équipe, ou de leur dire que le roi du Danemark a porté l’étoile jaune. »

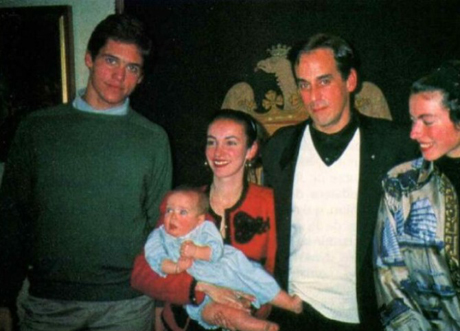

S.A.R. la princesse Emmanuelle de Bourbon, belle-fille du roi Alphonse XIII, roi d’Espagne, accepta de raconter dans un entretien à Bourbons Magazine la vie du Prince Alphonse : « Mon fils avait prévu de déménager en France où il avait trouvé un travail. Le 21 janvier 1989, il présida au milieu d’une foule imposante les cérémonies de Saint-Denis et de la Chapelle Expiatoire, puis s’envola vers le Colorado. Il disparut dans un tragique accident de ski le 30 janvier. Mon petit-fils, Louis, devint alors le nouvel aîné des Bourbons et releva à son tour le titre de duc d’Anjou. » En 1991, Thierry Ardisson maintint sa fidélité au nouveau duc d’Anjou et le choisit comme parrain de sa fille Ninon justifiant ainsi son choix : « C’était une façon d’affirmer mon attachement au prince et de donner à ma fille un parrain qu’elle pourrait respecter et aimer, et qui aurait des choses à lui apprendre. » Mais la relation de proximité avec le Prince Alphonse avait vécu et ne fut pas poursuivie avec son fils et jamais, en 36 ans, on ne vit le Prince Louis dans l’une des émissions de Thierry Ardisson.

« L’homme en noir » organisa ses funérailles en établissant la liste des invités. On remarqua l’absence de la présence princière, point de fleurs de lys, non plus, devant sa tombe mais une gerbe avec un ruban « le Président de la République (et Brigitte Macron). » Visiblement ses propos tenus le 31 octobre 1986 dans l’émission Apostrophes ne lui avaient pas porté ombrage : « Je ne trouve pas normal que le Président de la République s’assoit le 14 juillet à l’endroit exact où Louis XVI a été guillotiné, c’est trivial. »

Thierry Ardisson lisait régulièrement notre newsletter.

Nicolas Chotard,

Président des Lys de France |