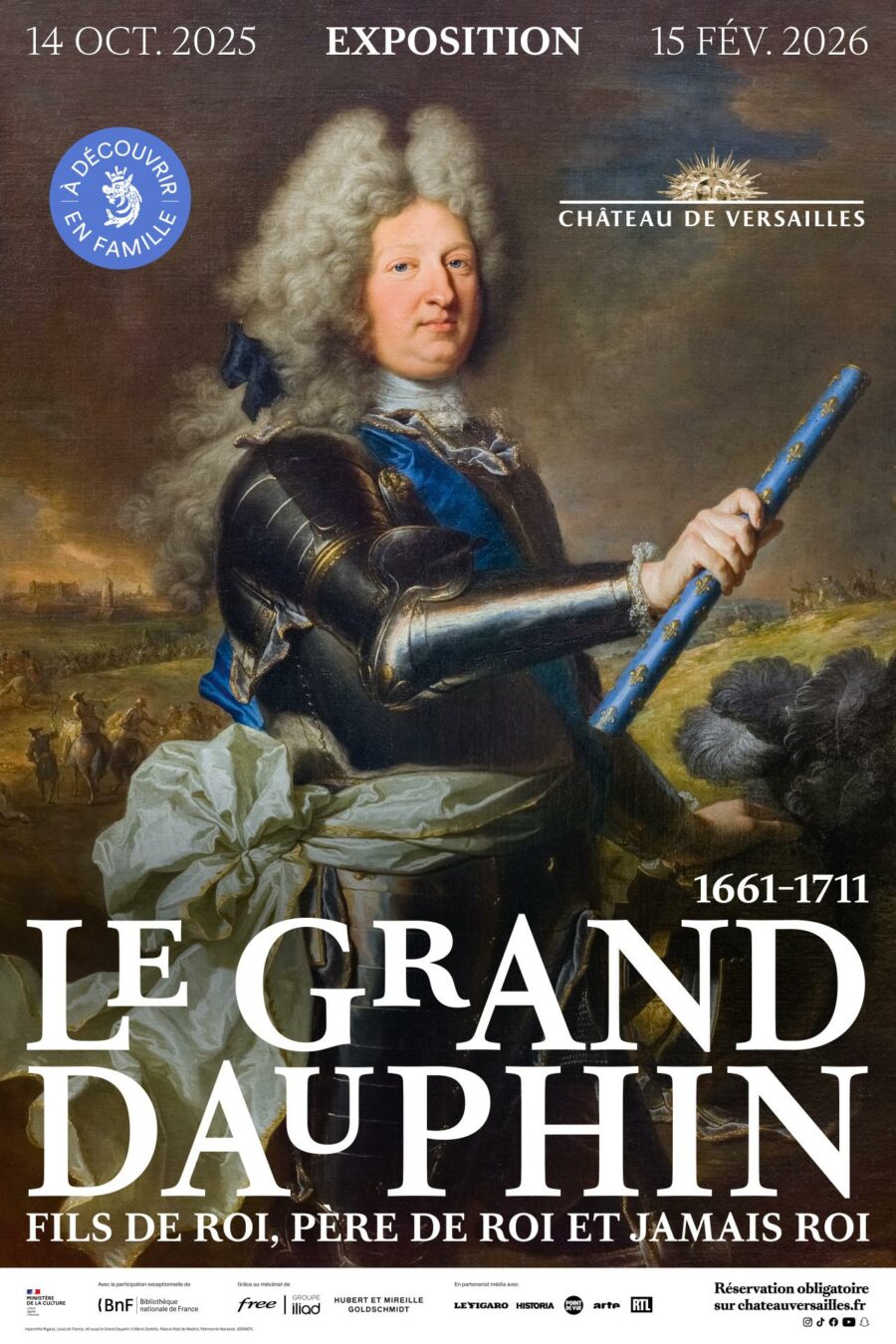

« Le Grand Dauphin, fils de roi, père de roi et jamais roi » visite présidentielle et royale sous la conduite de Lionel Arsac, commissaire de l’exposition.

« Le Grand Dauphin, fils de roi, père de roi et jamais roi » visite présidentielle et royale sous la conduite de Lionel Arsac, commissaire de l’exposition.

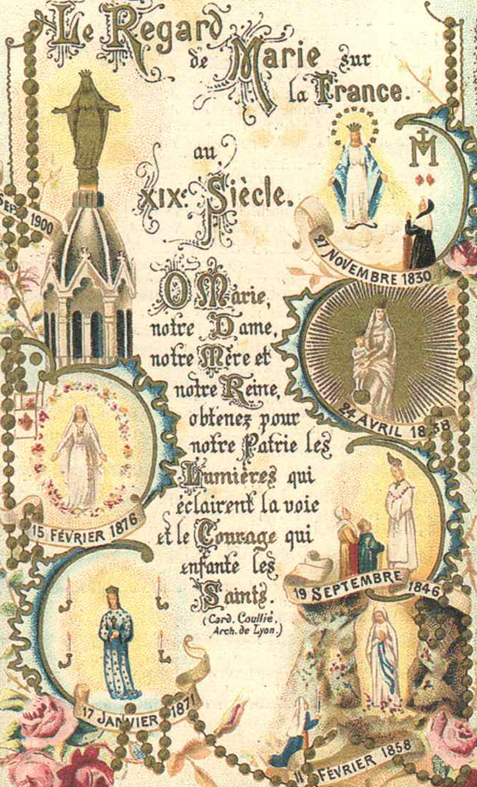

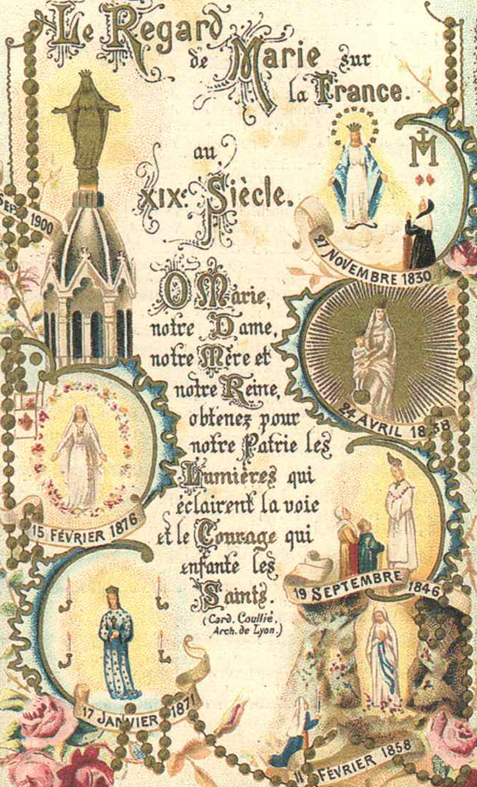

8 septembre 1900, en la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie, la statue de ND de Fourvière à Lyon est couronnée en action de grâce pour le retour vivant des soldats de la guerre de 1870. Les familles ont offert au sanctuaire leurs bijoux.

Apparitions mariales : Pellevoisin (15 février 1876), Pontmain (17 janvier 1871), Paris – Rue du Bac (27 novembre 1830), Paris – ND des Victoires (24 avril 1838), La Salette (19 septembre 1846), Lourdes (11 février 1858)

Nous avons appris que lors du cambriolage du Louvre la couronne de l’impératrice Eugénie a souffert d’une « déformation massive ». En voulant retirer l’objet de sa vitrine par une fente les larrons l’ont écrasé. Une dégradation matérielle du joyau de l’impératrice qui d’outre-tombe continue d’alimenter les chroniques.

Catholique ultramontaine, elle a dans le domaine spirituel une influence positive sur son mari. En 1849, Louis-Napoléon Bonaparte, alors Président de la République, envoie un corps expéditionnaire en Italie pour chasser les révolutionnaires de Rome. Devenue impératrice elle encourage Napoléon III à engager la France dans la défense des États Pontificaux. Le corps des Zouaves pontificaux est créé en 1861 et sera composé essentiellement de volontaires de l’Ouest, les Légitimistes y étant fortement représentés.

Les apparitions de la Sainte Vierge à Lourdes à partir du 11 février 1858 attirent un grand nombre de pèlerins, qui se multiplient par les récits des guérisons miraculeuses. Mais ce prosélytisme catholique ostentatoire insupporte le préfet. La grotte est fermée. Au domaine de Saint-Cloud, le petit prince impérial de 2 ans est à l’article de la mort. L’impératrice désespérée demande à l’une de ses dames d’honneur d’aller à Lourdes et d’y ramener l’eau miraculeuse. Sauvé de la Grande faucheuse Eugénie convainc l’empereur d’intervenir auprès de son préfet. Napoléon III s’exécute et lui envoie un télégraphe le sommant « d’ouvrir la grotte de Lourdes et de ne plus tracasser Bernadette. »

Le 19 juillet 1870, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse. Une folie militaire, qui se termine par le désastre de Sedan et l’envoi d’une lettre le 1er septembre 1870 à Guillaume Ier, roi de Prusse: « Monsieur mon frère, n’ayant pu mourir au milieu de mes troupes, il ne me reste qu’à remettre mon épée entre vos mains.» L’Empire s’écroule et la République est proclamée à l’Hôtel de Ville de Paris. La République française poursuit la guerre. Paris est assiégée, les obus pleuvent, la famine guette et le froid glacial s’abat sur les pauvres hères.

Le 17 janvier 1871 à Notre-Dame des Victoires les fidèles se rassemblent pour prier pour la Paix. L’abbé Amodru prononce ses paroles prémonitoires : « Nous ne franchirons pas le seuil de ce temple consacré à la Sainte Vierge sans avoir promis de lui offrir un coeur d’argent, qui apprendra aux générations futures qu’aujourd’hui entre 8 et 9 heures du soir, tout un peuple s’est prosterné aux pieds de Notre-Dame des Victoires et a été sauvé par elle. » Au même moment, à Reuilly, Soeur Catherine Labouré, celle à qui la Sainte Vierge est apparue en 1830 dans la chapelle de la rue du Bac, se promène avec des Sœurs dans le jardin. Fixant le ciel vers l’Ouest, devant la teinte « extraordinaire » de « l’horizon, mystérieux, voilé » l’une d’elles s’exclame « Le ciel porte le deuil de tous nos deuils. » Catherine reste muette. Bientôt elles apprendront que ce soir-là dans le ciel mayennais de Pontmain parsemé d’étoiles brillantes la « Belle Dame » apparaissaient à quatre petits enfants.

La Sainte Vierge porte le diadème d’une statue profanée à la Révolution française à la Bazouge-du-Désert à une lieue de Pontmain. On lui avait passé une corde au cou avant de la traîner dans les bourbiers du village. Le 31 décembre 1793 le Prince de Talmont y est aussi arrêté. Lors de son interrogatoire, on lui demande « Depuis quand es-tu parmi les Brigands ? » il répond : « Depuis que je suis parmi vous. » Il monte à l’échafaud le 27 janvier 1794 marchant dans les pas des 14 Bienheureux Martyrs de Laval, ces prêtres qui avaient refusé de prêter serment à la Constitution civile du clergé. Morts pour la foi le 21 janvier 1794 les autorités révolutionnaires voulaient célébrer à leur manière l’anniversaire de la mort « du tyran » réunissant ainsi le trône et l’autel, l’ordre social chrétien traditionnel qu’il fallait détruire pour laisser place à « l’Homme nouveau » déchristianisé.

Aux enfants parlant habituellement le patois mayennais, la Sainte Vierge fait apparaître des lettres sur une banderole blanche. Ils les épèlent aux adultes qui chantent le Magnificat (« Mon âme exalte le Seigneur« ) et les Litanies de la Sainte Vierge. Puis, les petits voyants lisent la phrase céleste composée :

MAIS PRIEZ MES ENFANTS

DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS

MON FILS SE LAISSE TOUCHER

La Sainte Vierge ne peut pas mentir, la promesse est tenue. Le soir même les prussiens s’arrêtent aux portes de Laval. Le lendemain l’Empire allemand est proclamé dans la Galerie des Glaces du Château de Versailles. La France perd l’Alsace-Moselle. La paix retrouvée tous les soldats de Pontmain reviennent sains et saufs.

Même si Pontmain est moins réputée que Lourdes, il n’en demeure pas moins que sa Sainte Vierge est à l’origine d’événements surnaturels à Béchouate au Liban et bien entendu en Mayenne…

Nicolas Chotard

Président des Lys de France,

Trésorier de la Chouannerie du Maine.

La Nativité par Charles LE BRUN en 1665. Musée du Louvre, Paris.

« Le commencement de l’Évangile est dans ces paroles de l’ange aux bergers : « Je vous annonce; » de mot à mot, « Je vous évangélise, je vous apporte la bonne nouvelle qui sera le sujet d’une grande joie; » et c’est celle « de la naissance du Sauveur du monde. Quelle plus heureuse nouvelle que celle d’avoir un Sauveur ? » les paroles de Bossuet n’ont pas vieilli. Noël signifie toujours « Jour de naissance » avec ses racines chrétiennes incontestables.

En France, l’histoire de la monarchie et de la chrétienté sont étroitement liées par le Sacre de Reims associant le Trône et l’Autel. Saint-Jean Eudes (14 novembre 1601 – 19 août 1680) dira même à Anne d’Autriche, la mère de Louis XIV : « Je suis certain Madame, que si, Votre Majesté, voulait bien employer le pouvoir que Dieu lui a donné, elle pourrait plus faire, à elle seule pour la destruction de la tyrannie du Diable et pour l’établissement du Règne de Jésus-Christ, que tous les prédicateurs et missionnaires ensemble. » Selon Grégoire de Tours la bonne reine catholique a été une veillante épouse et une précieuse aide spirituelle pour Clovis. En 496 à Tolbiac le roi des francs voyant la défaite se dessiner a invoqué le « Dieu de Clotilde », en lui promettant sa conversion s’il remportait la bataille. Il s’est mis en prière et a récité : « Ô Jésus-Christ, que Clotilde affirme Fils du Dieu Vivant, toi qui donnes du secours à ceux qui sont en danger, et accordes la victoire à ceux qui espèrent en toi, je sollicite avec dévotion la gloire de ton assistance : si tu m’accordes la victoire sur ces ennemis, et si j’expérimente la vertu miraculeuse que le peuple voué à ton nom déclare avoir prouvé qu’elle venait de toi, je croirai en toi, et me ferai baptiser en ton nom. J’ai en effet invoqué mes dieux, et, comme j’en fais l’expérience, ils se sont abstenus de m’aider ; ce qui me fait croire qu’ils ne sont doués d’aucune puissance, eux qui ne viennent pas au secours de ceux qui les servent. C’est toi que j’invoque maintenant, je désire croire en toi ; pourvu que je sois arraché à mes adversaires ». Victorieux, il a tenu sa promesse et a reçu le baptême lors de la « sainte nuit » de Noël (496-499) entrainant à sa suite le royaume des francs.

Comme le souligne le professeur Patrick Demouy : « La bonne royauté terrestre est celle qui se conforme à la volonté de Dieu et œuvre pour le salut des Hommes, en étroite complémentarité avec les évêques. C’est en étant chrétien et en se comportant comme tel que le roi gagne sa pleine royauté. La royauté sacrée est morte le 21 janvier 1793 avec l’exécution de Louis XVI. » À la mort du Roi-Soleil en 1715, les idées nouvelles des Lumières ne vont pas tarder à ébranler les anciennes certitudes et fomentera la Révolution française. Le roi, gardien de l’ordre social chrétien, est condamné à s’offrir en holocauste. Le jour de Noël 1792, emprisonné dans la Tour du Temple, Louis XVI rédige son testament et exprime sa contrition d’avoir sanctionné contre son gré la Constitution civile du Clergé : « je prie Dieu de recevoir la confession que je lui en ai faite et surtout le repentir profond que j’ai d’avoir mis mon nom, (quoique cela fut contre ma volonté) a des actes qui peuvent être contraires à la discipline et a la croyance de l’Église Catholique a laquelle je suis toujours reste sincèrement uni de cœur. »

L’Église a fait naître l’Enfant de la Crèche un 25 décembre en correspondance aux fêtes païennes du Dies natalis solis invicti, qui avaient lieu le 21 décembre, jour du solstice d’hiver, le culte chrétien devait remplacer le culte païen. Aujourd’hui, les marchés et fêtes d’hiver (ou Winter Party) remplacent les marchés et les fêtes de Noël. On détruit les églises, la présence visible de la chrétienté est effacée, On ne souhaite plus de « Joyeux Noël » mais de « bonnes fêtes ». À l’approche du solstice d’hiver on nous a annoncé en juin prochain un grand bal du…solstice d’été dans la « capitale de la Gaule lyonnaise. » Dans une société déchristianisée, l’apostasie devient quasiment la règle, les renégats abandonnent Jésus, délaissent les feux de la Saint-Jean pour la fête païenne. En 1986, le pape Jean-Paul II s’était rendu à Lyon au lieu du martyre de sainte Blandine et avait déclaré : « Ils n’ont pas voulu renier Celui qui leur avait communiqué sa vie et les avait appelés à être ses témoins. Nous savons qu’ils sont nombreux aujourd’hui encore, et dans toutes les parties du monde, ceux qui subissent les outrages, le bannissement et même la torture à cause de leur fidélité à la Foi chrétienne. En eux le Christ manifeste sa puissance. Les martyrs d’aujourd’hui et les martyrs d’hier nous environnent et nous soutiennent pour que nous gardions nos regards fixés sur Jésus. »

En réponse tardive à la question du Saint-Père polonais j’affirme qu’en l’an de grâce 2026 les Lys de France resteront fidèles aux promesses du baptême de Clovis.

Saint et Joyeux Noël

Nicolas Chotard,

Président des Lys de France.

« Nativité du Val-de-Grâce » de Michel Anguier en 1665

« À Jésus naissant et à la Vierge mère ». Cette inscription figurant sur la frise du portique d’entrée de l’église Notre-Dame du Val-de-Grâce la consacre à la Nativité. En 1790, l’abbaye du Val-de-Grâce est fermée. Le baldaquin est préservé et le groupe transporté au dépôt des Petits-Augustins. En 1800, à la demande de Joséphine de Beauharnais, il est déplacé à l’église Saint-Roch. Par la suite, le curé de Saint-Roch ayant refusé de rendre la crèche d’Anguier, il fut décidé d’en sculpter une nouvelle, à l’identique.

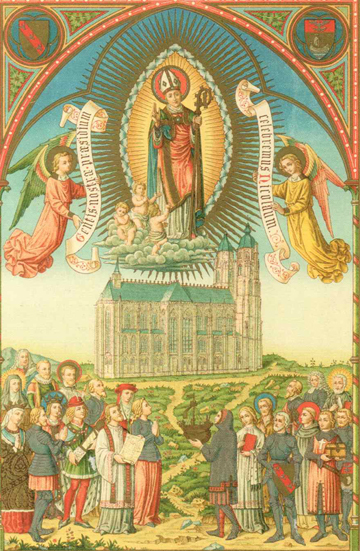

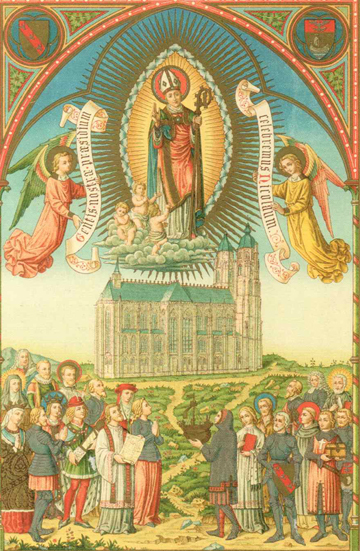

Lithographie du XIXe siècle montrant les pèlerins illustres de la basilique de Saint-Nicolas-de-Port (sainte Jeanne d’Arc, saint Louis, Henri IV…)

Samedi 6 décembre, en la fête de saint Nicolas, nous organiserons le traditionnel Bal de la Saint-Nicolas au Cercle de l’Union Interalliée, au 33, rue du Faubourg Saint-Honoré, à une encablure (200 m) du Palais de l’Elysée, résidence du Président de la République qui, le 2 décembre 2011, le fit entrer, escorté par une délégation de chocolatiers et confiseurs de France. Nicolas Sarkozy reçut ainsi son Saint-Nicolas en chocolat. En donnant le prénom de l’évêque de Myre ses parents le baptisait du saint patron des enfants sages mais aussi du protecteur des prisonniers.

Saint Nicolas doit sa popularité au dominicain Jacques de Voragine (1228-1298), archevêque de Gênes, qui a écrit « La légende dorée », c’est-à-dire ce qui doit être lu et compris comme une parabole. Jean-Marie Cuny, l’historien de saint Nicolas rappelle celle du Sire de Réchicourt : « Le seigneur de Réchicourt se morfondait dans une prison en Orient. Priant saint Nicolas avec ferveur au soir du 5 décembre 1244, il se trouva transporté dans un éclair de lumière et dans la nuit même sur le parvis de l’église de Port avec ses chaînes de prisonnier. En mémoire de cette délivrance miraculeuse, chaque année pour la fête de saint Nicolas, une grande procession se déroule sous les voûtes de la basilique du patron de la Lorraine. Les milliers de bougies qui illuminent la grande église lors de la cérémonie rappellent « l’éclair de lumière » qui libéra le captif. Aujourd’hui, la basilique, monument national des Lorrains, se dresse encore majestueuse au cœur de la campagne lorraine. Tout Lorrain doit s’y rendre en pèlerin ou en curieux en pensant aux générations précédentes venues en ces lieux placer leur confiance et rendre hommage au grand Saint-Nicolas »

L’abbé Jean-Louis Jacquot (1945-2017), ancien recteur, a contribué à rendre sa splendeur au culte de saint Nicolas et de faire de la basilique un pont entre l’Orient et l’Occident : « Depuis l’ouverture des frontières de l’Est, un nombre important de Russes, Roumains, Ukrainiens, Serbes se sont installés en Occident. Parmi eux, des chrétiens orthodoxes pour qui saint Nicolas représente le grand protecteur, – il est le patron de la Russie -, ont découvert notre sanctuaire et s’y rendent régulièrement pour y prier et y vénérer les reliques du saint-évêque. Ainsi, la construction et l’unité de l’Europe vont de pair avec le cheminement œcuménique de tous les chrétiens, tant des églises orthodoxes que des communautés ecclésiales provenant de la Réforme.

1054 fut pour les églises chrétiennes le drame de la séparation : la tunique sans couture de Jésus se trouva brutalement déchirée, chrétiens d’Orient et d’Occident poursuivant parallèlement leur chemin. Sans doute viendra le jour où ils pourront à nouveau communier à l’unique calice du Christ, répondant ainsi au vœu de Jean-Paul II dans sa lettre apostolique « Novo millenio ineunte » (« Au début du nouveau millénaire » : « Puisse le souvenir du temps où l’Eglise respirait avec « deux poumons » pousser les chrétiens d’Orient et d‘Occident à marcher ensemble, dans l’unité de la foi et dans le respect des légitimes diversités, en s’accueillant et en se soutenant mutuellement comme membres de l’unique Corps du Christ. »

Samedi après un office dans la basilique les flambeaux seront allumés et les 3 à 4 000 fidèles participeront à la 779e procession. Depuis 1240 la foi vivante issue de la Tradition a traversé le temps et les vicissitude de l’histoire. Certains après la célébration iront se faire imposer sur le front la « Manne » de saint Nicolas, cette huile parfumée aux vertus curatives qui suinte du tombeau du saint à Bari, pendant que d’autres iront poser le pied sur « la bonne pierre », une dalle dite miraculeuse, de marbre rouge, qui selon la croyance populaire vous marie dans l’année car il est bien connu que « Saint-Nicolas fait les bons mariages » « Saint-Nicolas marie les filles avec les gars. ». C’est arrivé à un proche d’Antoine-Tristan Mocilnikar, venu en célibataire il se maria avec une charmante jeune femme rencontrée lors du Bal de la Saint-Nicolas.

Nicolas Chotard,

Président des Lys de France,

Fondateur du Bal de la Saint-Nicolas.

Une messe pour le repos de l’âme d’Antoine-Tristan MOCILNIKAR, rappelé à Dieu le 31 août 2025, sera célébrée le dimanche 14 décembre 2025 à 11 h en la chapelle Saint-Louis de l’École Militaire (13, place Joffre – Paris VII) (Les portes de la chapelle sont ouvertes entre 10 h 45 et 11 h 05).

Le Triptyque de Moulins de Jean Hey est l’un des chefs-d’œuvre absolus de la peinture française à l’aube du 16e siècle. Après plus de quatre-vingts ans d’absence, il est de nouveau exposé à Paris à la suite d’une restauration qui révèle ses couleurs éclatantes.

Conférence le jeudi 11 décembre à 12 h 30

Le Triptyque de Moulins de Jean Hey est l’un des chefs-d’œuvre absolus de la peinture française à l’aube du 16e siècle. Après plus de quatre-vingts ans d’absence, il est de nouveau exposé à Paris à la suite d’une restauration qui révèle ses couleurs éclatantes.

En accès libre avec le billet du musée / Gratuit pour les moins de 26 ans, les Amis du Louvre et les adhérents CLEF. Voir toutes les gratuités.

Jean-Paul Marchal (1928-2016), maître imagier d’Épinal, dans son atelier du Moulin destiné à la sauvegarde de la tradition typographique et à la création artisanale d’images gravées sur bois. Depuis 2006, ses oeuvres illustrent le Bal de la Saint-Nicolas.

Le dernier Bal de la Saint-Nicolas avait pour thème Notre-Dame de Paris. Nous avions souhaité y associer un hommage au Chanoine Jean-Marc Fournier, ancien aumônier des sapeurs-pompiers de Paris, qui lors de l’incendie de la Cathédrale avait bravé les flammes pour aller sauver son plus précieux trésor : la Sainte Couronne d’épines. Nous n’avons pas oublié aussi que le 13 novembre 2005, sous la mitraille des terroristes du Bataclan, armé que de son courage et de sa foi, il s’illustra héroïquement en sauvant des victimes.

Cette année, nous nous souvenons des 500 ans de la rénovation de la future basilique Saint Nicolas de Saint-Nicolas-de-Port en Lorraine. En novembre 1635, durant la guerre de Trente Ans (1618-1648) elle avait été incendiée. Les esprits avaient été profondément marqués, un véritable désastre, on pouvait voir les flammes depuis Nancy, à une dizaine de kilomètres. Comme pour Notre-Dame de Paris il avait fallu entreprendre de considérables travaux de restauration. La charpente ne fut rétablie qu’en 1673 pour la visite de Louis XIV.

Depuis 1922 Jeanne d’Arc est sainte patronne secondaire de la France. Mais, « la bonne Lorraine » ne le doit-elle pas au grand saint Nicolas, son protecteur ? Comme l’a si bien écrit l’historien lorrain Jean-Marie Cuny : « Avant son grand départ pour le royaume de France, la première visite de la fille de Domremy fut pour saint Nicolas. En effet, avant d’entreprendre son étonnante épopée Jeanne d’Arc se rendit à l’ermitage de Saint-Nicolas-de-Sepfonds près de Vaucouleurs. Cette chapelle était située au milieu du bois du Saulcy à une lieue au nord-ouest de Vaucouleurs. Puis, avant de rencontrer le duc de Lorraine Charles II de Nancy, Jeanne se rendit à Saint-Nicolas-de-Port pour y prier le patron des voyageurs sur terre et sur mer.

En se recueillant devant la phalange bénissante de saint Nicolas, Jeanne pensait certainement à sa mission qui devait la conduire à travers le royaume des Lys et à la rencontre du roi Charles VII. Savait-elle qu’un précédent roi de France, saint Louis, lui-même avait été sauvé d’un terrible naufrage par saint Nicolas ? Un ex-voto de ce saint roi, apporté par le sire de Joinville devait pourtant se trouver dans l’église où elle priait. »

Marchons vers la saint Nicolas en chantant :

« Saint Nicolas, ton crédit d’âge en âge

A fait pleuvoir des bienfaits souverains

Viens, couvre encore de ton doux patronage

Tes vieux amis, les enfants des Lorrains »

(chant de procession)

Nicolas Chotard,

Président des Lys de France.

Les Catacombes (800 000 visiteurs/an) ont fermé leurs portes au public le 3 novembre 2025. D’ici la réouverture au printemps 2026, la Ville de Paris va entreprendre des travaux de rénovation en particulier le mur d’ossements constituant le décor de l’ossuaire dite « Hague des Martyrs de Septembre » de l’ancien Couvent des Carmes, visité le 5 avril dernier.

| En 757, le roi de France Pépin le Bref, souhaitant se placer sous le patronage de saint Pierre, demande au pape Paul Ier de transférer le corps de sainte Pétronille dans Saint-Pierre de Rome en remerciement de l’aide qu’il a apportée au pape Étienne II, menacé par les Lombards. Le pape accède à la sollicitation du roi et les reliques de sainte Pétronille sont transférées dans une chapelle de Saint-Pierre de Rome qui prend son nom. Pépin le Bref souhaite que des prières y soient dites pour la nation franque. Il devient de ce fait, « Fils de l’Église » et sainte Pétronille, patronne des Francs » ; ce qui vaudra à la France, par analogie, le titre de « Fille aînée de l’Église ». |

|

|

|

|

|